李昀鋆是一位社工博士,同时也是为母亲离世而哀伤的女儿。从2017年到2018年,历时13个月的田野调查,她访谈了44位年轻人,都在青少年时期或者成年初期经历了父母离世。

随着访谈深入,哀伤显露出真实的面貌:丧亲者既不会节哀,也没有顺变。他们的故事试图回答,在一个避谈生死的社会里,失去父母的哀伤,是否真的像旁人想象的那样会“过去”?

以下根据李昀鋆口述和她的书《与哀伤共处》整理。

文|江無 编辑 | 肖晓兆

被剥夺的权利

社会制定了一系列哀伤规则,什么时间烧纸,什么时间要哭,都有规定

我的人生以2014年7月29日为分界线,被清晰地劈开成了两段。那年7月25日,我在学校自习,突然接到电话,我妈中风住院。当我赶到医院,她已送进重症监护病房。四天后,我失去了我最爱的妈妈。

在外人看来,我正常地继续在复旦大学的研究生学习,考雅思,申请到香港中文大学读博士生,看起来一如从前。实际上,我没有一天不会想起母亲,哀伤仿佛把我困在了巨型透明气球里,气球就那样明晃晃放在马路中央,周围人来人往,但无论我在里面怎样哀痛、发狂,甚至嘶吼,他们都看不见我。

老实说,这是一个自私的研究。我想知道死亡、丧亲和哀伤究竟是怎么一回事。我无法忘记母亲,或是放下她,我只能一辈子躲在没人的地方舔舐伤口吗?我想通过这个研究,给自己找一个答案。

我妈妈的后事,一切发生得很快,很快有人把她拖走。我被推着往前走,好像必须往前走。从来不知道有一个可选项,是在病床前跟她再待一会儿,可以多一点告别的时间。

葬礼是在小区里面,办了酒席,很多不认识的亲戚过来。什么时间烧纸,什么时间要哭,都有规定。

从亲人临终到葬礼,事实上,在这样一个被允许、被要求哭泣的场景下,我的研究对象们大多哭不出来——脑子还是懵的,反倒是葬礼结束之后,静下来,回归一个人的节奏里,开始意识到父母去世,那才是真正开始崩溃的时间。

其中一位研究参与者曹先生,23岁,一年半前父亲肝癌晚期去世,他是这样说的:“我回家见到我爸躺在那里的时候,我没有哭,我不知道为什么哭不出来……在穿孝服的时候,我他妈这个时候应该哭的,但我就是哭不出来。我现在都没有想明白我怎么可以这个样子……”

张小姐的父亲两年前,因肺部感染诱发休克离世,她只哭了两分钟。看到已经哭到崩溃的母亲,她做出了“一定要扛住”的决定,压抑着哀伤,不断掐自己。医生见她没有哭,就让她去复印父亲的身份证,办理死亡证明。张小姐用“奇怪”形容自己当时的反应:一心执行医生的命令,生怕慢了,带来不便。

对张小姐来说,葬礼不仅没有协助宣泄哀伤情绪,反倒成为塑造“隐藏的哀伤”的一个场景和动力。很多年轻人在葬礼的时候,承担起照顾其他家人的责任,也进入一种防御状态,不希望别的亲戚觉得,家里少了一个人,变成了孤儿寡母,好欺负。他们会塑造出“我没事”的坚强形象。

李昀鋆在母亲忌日发的纪念贴。

李昀鋆在母亲忌日发的纪念贴。

丧亲心理学泰斗肯尼斯·杰·多卡曾在《被剥夺的哀伤》书中指出,社会制定了一系列哀伤规则,包括规定丧亲者应该有怎样的反应、可以哀伤多久等。

在中国文化的语境下,也存在一套“何谓适宜的哀伤”的评价体系,可能包括:葬礼过后,就差不多可以停止哀伤了,否则是反应过度;个人的哀伤不宜公开表露或与他人讨论;不要哭泣,好好继续生活,这才是你过世父母期待看到的。

丧亲者会关注自己的情绪是否会破坏集体的气氛,倾诉是否会给他人造成困惑,甚至还会反过来安慰他人,并“保证自己会好好地、识相地活下去”。

在家庭里面,规则是“不要再提”,慢慢让它过去,假装一切没有发生过。

褚小姐的家人,共同把父亲离世的消息瞒了她两个月,妈妈、奶奶、伯伯轮番编借口,扛不住了才告知。家里一直是避讳的氛围,母亲只有在哀恸时,“自己觉得不行了”,才愿意跟女儿分享。褚小姐也习得了避讳的态度,在整个访谈里,没有提过“死”这个字一次,却说了77次“事情”,用来代指父亲的离世。

死亡、丧亲、哀伤,在许多丧亲子女的生命经验中,是“不能说出来的字眼”。社会用各种有形的、无形的方式提示,按规则行事,才会得到支持。很多重要的日子,比如毕业、婚礼、父亲节、母亲节,别人都在开心庆祝,年轻子女却会特别强烈地感受到:我没有爸爸了/我没有妈妈了。但它们往往不被当成可以伤心的时刻。

邹女士早年一直遵守这类哀伤规则,在父亲离世后很克制,晚上躺在床上,眼泪才掉下来,母亲甚至把遗物都藏了起来。后来邹女士试图打破规则,想告诉母亲,这些年过得并不好,母亲的答复不是说“噢,我知道你很痛苦”,而是“我比你更痛苦”。

父亲因肺癌去世时,陈小姐尚未大学毕业,但她理所当然地把自己当作母亲的照顾者。在母亲面前“隐藏哀伤”的结果是,父亲去世后的第一个春节,母亲小心翼翼地问:“爸爸走了,你是不是不伤心?”

陈小姐说:“当时(我)就问她(母亲),你想要我怎么样?你觉得我不伤心,那是我自己故意装出来的。你想要我什么事都不做,也在那里哭?如果我还特别特别伤心,控制不住的话,那我们家到底靠谁?我们家就要这么一摊烂泥一样,就这么下去吗?”

李昀鋆给研究参与者发送春节关心。

李昀鋆给研究参与者发送春节关心。

同理哀伤无效

他们选择在人群中隐藏哀伤,伪装成像其他人一样

几乎我所有的研究对象,都讲述了一个相似的经验:这份哀伤从未和其他人分享过。他们中绝大部份告诉我,我是世界上第一个,也是唯一一个听到这些故事的人。周围的人,都以为他们平缓地接受了父母离世的事实,开始了新的生活。

曾尝试向朋友倾诉的人,得到的回应多是负面经验。戚先生主动讲起父亲被人杀害的事,室友的表现却是“不耐烦”,他放弃了再敞开心扉倾诉的想法。郑小姐想跟别人讲,但不知道该跟什么人讲。

三年前,她的母亲因遭遇海难去世,是我第7位研究参与者。她母亲的去世很突然,没有任何缓冲时间,家里第二天就紧锣密鼓筹办葬礼,想要“速战速决”,连挑一张好看遗照的时间都没留给她。接着,亲人们因为经济利益陷入了争吵,年仅19岁的郑小姐,见识了“人可以变得多丑恶”。

和朋友分享自己的经历后,有一个同学当着她的面给妈妈打电话,亲密地撒娇,郑小姐“一直不理解她为什么要这么做”。现实里无法倾诉的哀伤,她发到了网络上,让网友“随便同情一下”。她跟我说,“我今天过来也完全是……我也真的很想讲,也不只是想要帮你的什么研究(笑),而是我真的很想讲。”

想倾诉又害怕受伤,我会特别谨慎地分享自己的故事,我和我妈妈,就是很普通的母女关系,但它真的很重要,如果谁轻视了,我会把所有的东西都收回来,像个小刺猬一样保护我的故事。做这个研究之前,我看到过别人在招募丧亲者做研究,就去微博上试探他。为什么要做这个研究?他说是自己的老师在做,我就失望了,他没有通过我的考察。

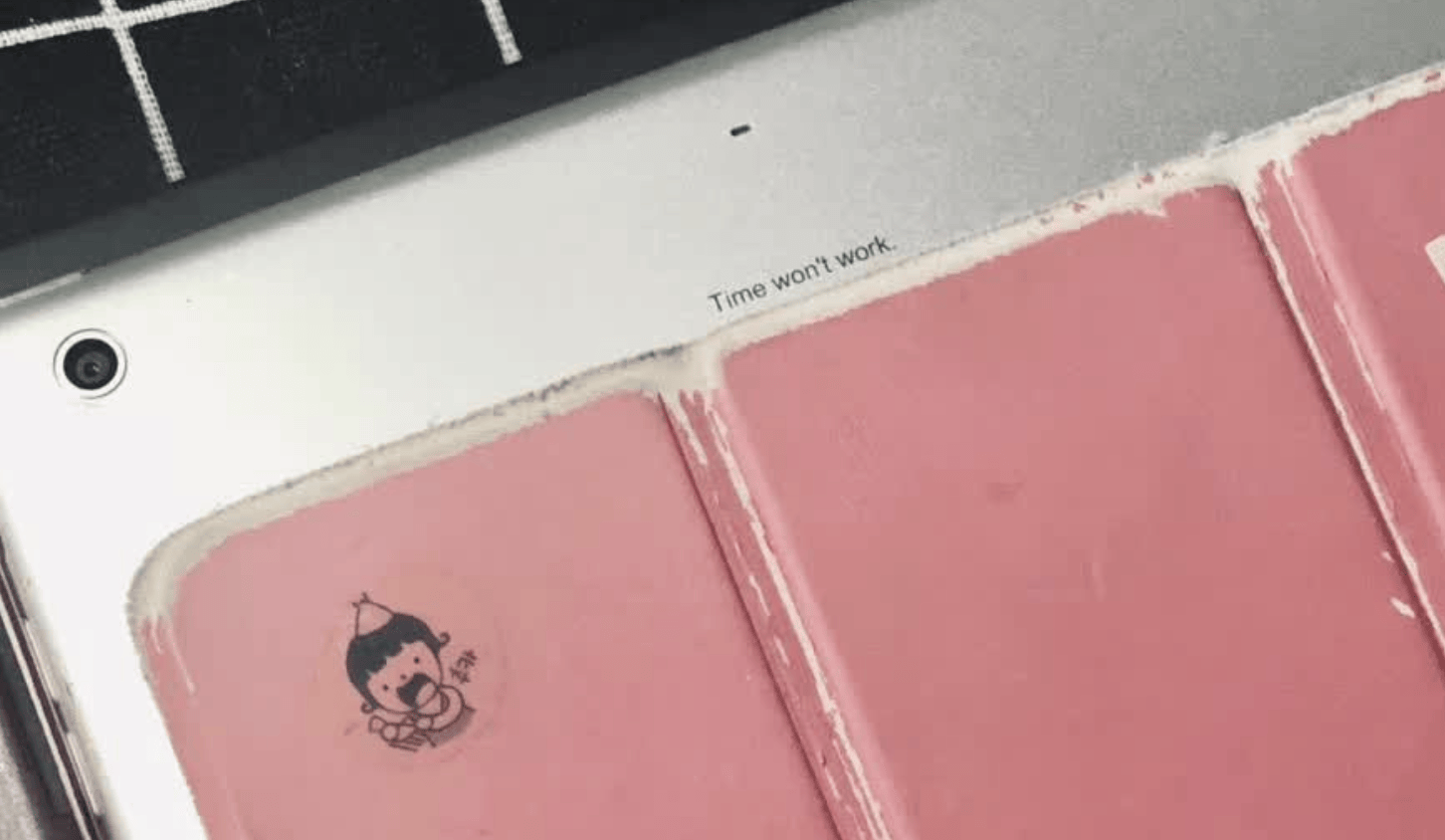

李昀鋆把“时间不会疗愈”刻在了iPad上。

李昀鋆把“时间不会疗愈”刻在了iPad上。

如果那位研究者是“同路人”,经历过丧亲的痛苦,也许会珍惜我对母亲的那份珍重。后来我又想到,如果他有丧亲经历,可能也不会对我这个陌生人说。

在年轻子女的经验里,失去父母意味着“劣势”“可怜”和“与其他人不一样”。多数丧亲者选择在人群中隐藏哀伤,伪装成像其他人一样。

水小姐17岁时,父亲在治疗癌症十年后去世了。家里的长辈叮嘱她:不要自己去学校说,家里的依靠不在了,怕被歧视。所有的家庭信息表格里,她在父亲那一栏都填了“退休”,既省去了人际互动的麻烦,也避免勾起难过的记忆,怕改成“病故”,要解释一大圈。什么时候的事情?如果从头讲起,别人又可能追问,你怎么一开始没写呢?

水小姐的个人信息保密极为谨慎,我曾飞往上海,想当面访谈她,但被拒绝了,只能通过网络。从她的讲述里,除了哀伤故事,我唯一知道的只有她的昵称。

家人和同辈,也会对哀伤表达进行“干涉”。6年前父亲突发心梗去世,孔小姐的母亲会提醒她,在认识新的异性时,不要主动告知父亲已去世,刚开始隐瞒一下比较好,省得被对方直接排除在外。相亲的择偶要求里,常见“不要单亲家庭的”,丧亲会被视为一种劣势。

何小姐一直没办法告诉男朋友自己母亲去世的事,她几乎每天都会梦到被母亲抛弃,或者被迫和母亲分离。因为这些梦,她不想睡觉。她朋友的妈妈,给女儿提出的交友标准,就是不要和任何单亲家庭的孩子做朋友。“当时还是我父母双全的时候,她对我说的这个话,我记到现在。”何小姐在访谈中说,很多家庭都会有这种观点,“所以我就可能有一点点自卑”。

研究参与者们,跟我这样一个素不相识的人讲家里的“丑事”,打破规则,其实是在“冒险”。但我想袒露是有意义的,社会应该知道更多关于哀伤的事情。台湾作家苏绚慧在父亲离世后写道:“真正伤害人的不是事件本身,而是周遭人的态度与反应。”

不幸但又无法逃避的一个真相是,我们所有人都将是、正是或曾经是,与哀伤共处的人。

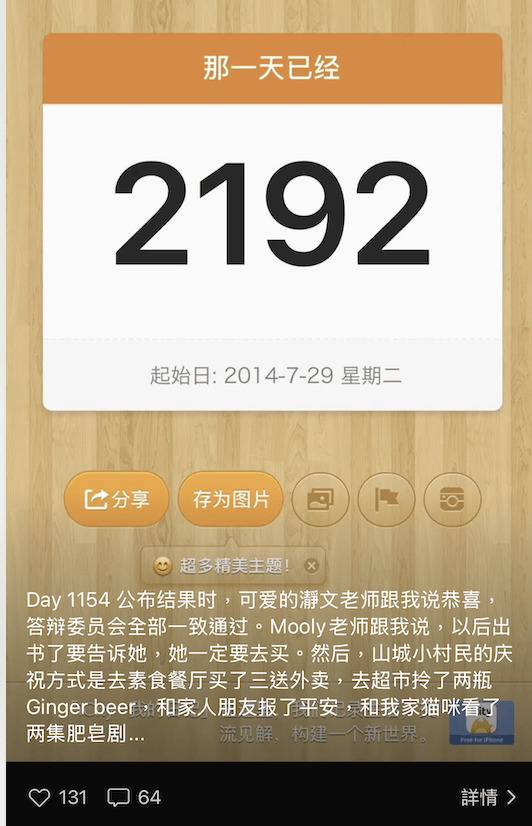

博士论文答辩通过时的发贴。

博士论文答辩通过时的发贴。

一段代码,一块石头

我活着,是为了知道我为什么要活着

我的研究对象里,陈小姐在街上看到和爸爸身材相似的路人,就像被按了按钮一样哭出来。陶女士则说,没了爸爸就活得很没有滋味,她把自己比喻成一块空心的木头,漂浮在大海上,飘啊飘啊,到不了岸。比起“强烈的悲伤”,年轻子女更习惯这样描述:“痛苦”“我的心好痛”“特别的疼”“我的心脏就像被石头磨一样”“心碎的感觉”。

尤小姐的母亲在7年前离世,导致她与丈夫离了婚。当时年仅26岁的尤小姐常常半夜哭醒,丈夫起初愿意拥抱她,却没有耐心等她“疗伤”,觉得烦,让她感觉被嫌弃。尤小姐有一种预感:她可能会一直单身下去,“没有任何一个人能做到感同身受”。

父母丧失如同一段只出现一次,但会连续运行多次的代码,哀伤的初始循环运行告一段落后,因为主动维持或社会情境的刺激,哀伤又会重新开始运行,甚至陷入无限循环之中,继而形成了一份永不止息的哀伤。

想念甚至会有稳定的周期。张小姐告诉我,在父亲离世后的两年里,她保持着周期性地思念父亲的“惯例”。当哀伤情绪开始减弱,她检查记录时,发现这个周期并没有变化过,仍然是一个月、20天或者半个月左右。

不断突然出现的想念,是丧亲者余生中都要适应的“功课”。潘先生母亲1年半前因为胰腺癌去世,他会突然在吃饭的时候想起来,她爱吃这个菜;会突然在做家务的时候想起来,她曾经告诉过你应该这样做。潘先生讲述说,“它变成一个无处不在的东西,开始慢慢地向你涌过来。”

已故的父母仍可能会影响年轻子女的人生选择。周先生的母亲,曾在生前问过他三个问题:未来你会不会养我呢?以后喝酒不喝酒?吸烟不吸烟?虽然第一件无法再完成,他始终记得后两个对母亲的承诺。

24岁的云小姐,母亲10个月前因肺癌去世,外公在电话里对她说,“你可怎么办呀?以后你就是从天上掉到地下了。”云小姐特别愤怒,挂了电话。她讲述说,“我没有觉得我从天上掉到地下,因为我妈已经把她所有能给我的、最好的东西都给我了。如果他们觉得我没了妈妈就什么都不是了的话,那他们就完全否定了我妈妈教育我的意义。”

对很多人来说,丧亲成为了人生底色,对整个世界的感受、思考,都被这层底色影响着。

我每天都会想妈妈,哪个菜她觉得我爱吃,就会希望我多吃点,好像她没有自己喜欢吃的菜。我读研的时候,做英语助教赚了一点小钱,花一半钱买了三件羽绒服,爸妈和我一人一件,另一半钱给了她,还给她买过一个枕头。妈妈养了我21年,我回报她的,就是一件羽绒服,1000块钱和一个枕头。会想哪怕就再多一点点时间,等到我有收入,但是都没有机会,这种遗憾很深。

我妈妈离开后,我其实没办法再像其他人一样,把一些东西抓得很紧。原本我对这个世界的想法是,人应该经历生老病死,慢慢看着孩子成家立业,80岁才会去世。之前的目标也很简单,好好读书,毕业工作,或许沿着主流路径,进入正常的学术轨道,发表论文,在35岁前找到高校的教职,让妈妈更幸福。

妈妈去世后,工作、金钱、受教育、买房子、养车子,一切都变得虚空。很难找到让我觉得有意义的东西。能够在丧亲者痛苦的时候陪伴他们,对我来说已经是最大的意义。

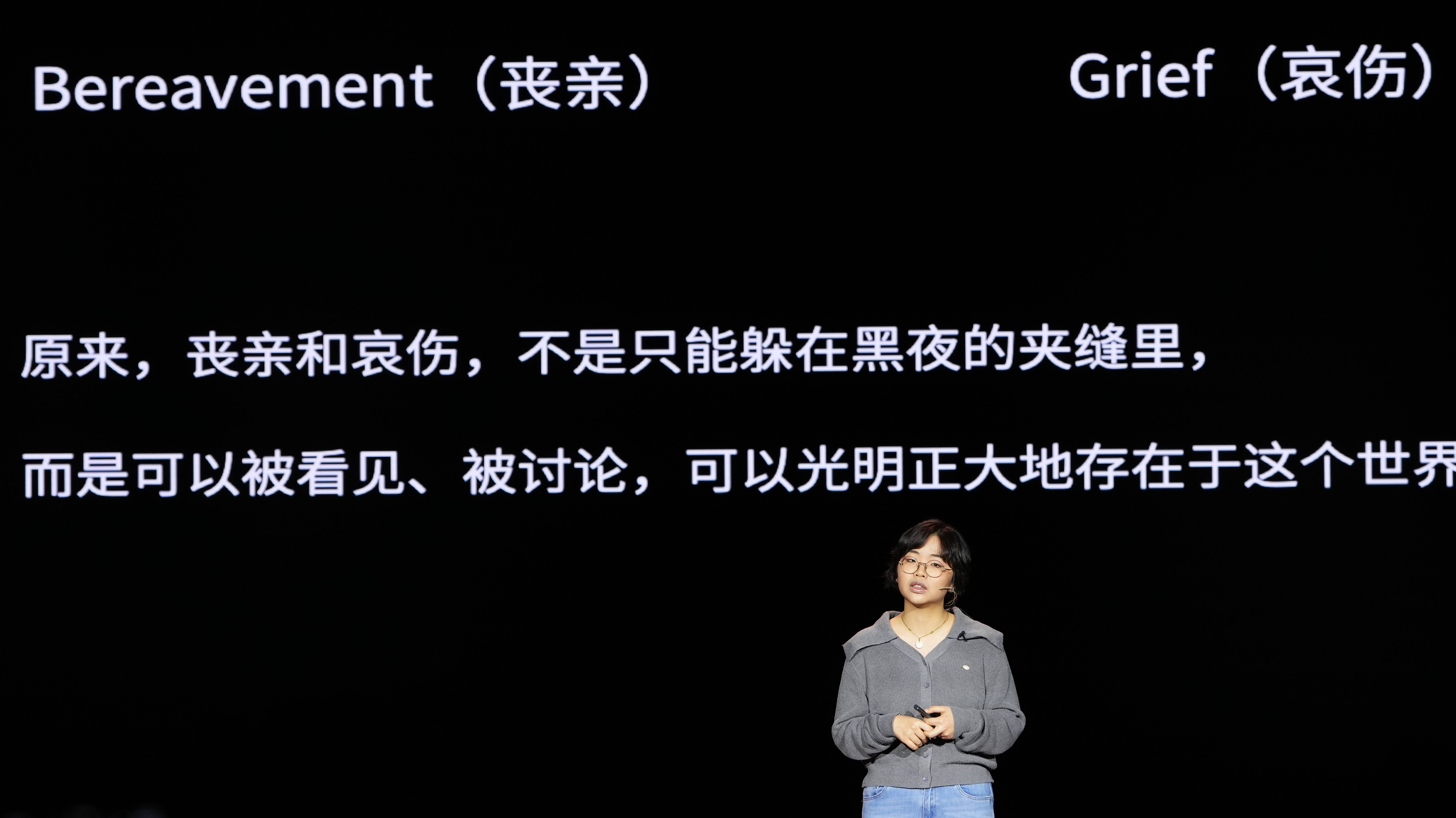

李昀鋆演讲,分享如何与哀伤共处。

李昀鋆演讲,分享如何与哀伤共处。

许多人会觉得,年轻丧亲者是一个相对较小的群体,但参考西方社会的数据推断,经历过父母离世的年轻人约占群体总数的3.4%—11%,并非人们想象中那样稀少。当我问到生命中什么才是重要的?他们的回答是自己、关系、体验人生,以及意义感本身。

25岁的严先生,6年前父亲因脑梗突然去世,他更加看重自己能否变得更强,能否掌握自己的命运。父亲是农民,住进重症监护室,每天花费巨大,远超家庭能够负担的水平,家里坚持了4天,就放弃了。

严先生把父亲死归因为穷,经济上穷,思想上也贫穷,觉得小病扛一扛就过去了。头痛时他为了省400多元的检查费,没去做核磁共振。父亲离世后,他申请了出国留学,把努力工作、赚钱视作改变命运的解法。

严先生特别怀念高三时,跟父亲相处的时光,“每周我父亲会给我送生活费,就在那个路口,他推着人力三轮车,脚蹬的那种。他会在那个路口等着我,抽着烟。吃完午饭,我会看见他,父亲会简单地跟我讲几句,然后把钱给我,每次我都会抱着我父亲说,爸,我将来会给你争气的,你相信我……做出许诺之后,看到我爸那种幸福的傻笑,内心会感到很幸福,知道我爸他是相信我的。”

四年前母亲离世后,赵小姐辞掉了护士的工作,没有告诉亲戚朋友,她知道没有人会支持她辞掉稳定的体制内工作,离开当地最好的三甲医院。她不愿一眼看到自己20年后的人生,害怕有一天面对自己的死亡,仍然没有“活透”,她学习了语言表达艺术,转行从事学生教育。

“活着”究竟是为了什么?在高中时,郑小姐曾找班里的同学,一个一个地问,一个回答是:“我活着,是为了知道我为什么要活着”,她引用它作为自己的答案。

对于许多年轻子女来说,父母离世对意义体系所造成的冲击,已经让他们失去了对现有各种意义载体的信心,但是他们不能放手,某种程度上,他们只能让自己相信意义感的存在。

“哀伤就是爱,你爱一个人多久,就会哀伤多久。”我的论文指导老师陈智豪教授说。通过这个研究,我至少肯定了,我不是不正常的,是这个世界给“哀伤”的空间太少太少了。经历父母离世的年轻子女们,就像在黑夜里行走,不被看见,也看不见同伴,就以为自己是最奇怪的那个人。

研究结束的时候,我的哀伤没有消失,也没有缓解,依然会在不同的情境被触发。整理访谈的同时,我也在整理着我的哀伤。我会告诉我先生,我今天哭了,又想我妈妈了。然后教他:你可以问我,你想到妈妈什么了,为什么会让你哭?

哀伤就像背一块石头,一开始觉得好重,背着它很辛苦。走着走着,重量好像就变轻了,不是石头的重量变了,而是自己更有力量了,就可以把哀伤揣在身上,一直往前走。

(为方便阅读,引用部分有删节。图片由讲述者提供。文中提及的研究参与者为化名,年龄为访谈当时年龄,丧亲时间均以李昀鋆与他们开始哀伤对话的时间为准。) ![]() 内容举报

内容举报